Павловский район расположен на юго-западе Ульяновской области. Граничит на севере с Николаевским районом, на востоке – с Новоспасским, на юге и востоке — с Саратовской областью, на западе – с Пензенской областью. С 1623 года данная территория составляла Узинский стан Пензенского уезда Казанского наместничества. С 1695 года территория района вошла в состав Пензенской губернии. С 1718 года – это Астраханский край, с 1780 года – Хвалынский уезд Саратовской губернии. С 1792 года Павловка относилась к Кузнецкому уезду Саратовской губернии. С 1882 года – это снова территория Хвалынского уезда Саратовской губернии. С 1923 года – вновь Кузнецкий уезд Саратовской губернии. Как самостоятельный район был образован 9 июля 1928 года в составе Кузнецкого района Средневолжского округа Самарской области. 19 января 1943 года Павловский район включен в состав Ульяновской области.

Площадь района составляет 1016,51 квадратных километров, в том числе пашни – пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два гектара, лесов – двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть гектаров. Район включает десять сельских и одну поселковую администрации, двадцать восемь сельских населенных пунктов. Административный центр — рабочий посёлок Павловка.

Геологическое строение — палеогеновые отложения лишь на юго-востоке, расчлененные долинами притоков рек Сызрани и Терешки, балками и оврагами. Климат умеренно–континентальный. Внутренние воды: реки Елань-Кадада, Каслей-Кадада, Ломовка, Избалык, Мостяк, Калмантайка. В прошлом преобладали степные ландшафты с черноземными почвами.

Активное заселение земель района началось в XVI веке. В летописи Саратовского края, изданной в 1893 году, сказано: «С 1552 года, после разгрома Казанского царства, чуваши и мордва, спасаясь от сурового владычества русского царя и от креста (то есть от обращения в христианскую веру), делали свои переходы по ночам, скрываясь днем от царских людей, и, найдя на севере Хвалынского уезда обширные сосновые леса, в которых удобно было скрываться от преследователей, поселялись в них, и теперь мы там видим большие чувашские и мордовские села». Но большинство населенных пунктов возникло во второй половине XVII-начале XVIII веков.

Традиционными занятиями жителей района являлись земледелие, животноводство, промыслы (валяльный, рукавичный, гончарный, шорный, жестяной, сапожный, бондарный, сетеплетение, мукомольный, плотничный), торговля. На рубеже XVIII-XIX веков по два годовых базара и ярмарки отмечены в сёлах Павловка, Шаховское, Илюшкино, Шалкино, Баклуши.

В январе-феврале 1918 года в районе была установлена советская власть. В 1929 году началась организация колхозов. В 1933 году в районе функционировали семь мельниц и маслозавод в селе Шиковка. В селе Павловка работала типография. В 1934 году в районе было сорок семь колхозов, две машинно-тракторные станции – в сёлах Неверкино и Павловка.

Основными видами кустарного производства в районе были: гончарное производство, изготовление колёс, рогоже-кулеткацкое производство, сетевязание, изготовление кожаной и валяной обуви, шторных изделий. Кустарные артели были сосредоточены преимущественно в сёлах Павловка, Шалкино, Шиковка, Андреевка, Илюшкино, Безобразовка и Колюбаки. Наиболее крупными кустарными предприятиями были – промколхозы в Павловке: «Женский путь» по производству рыболовных сетей и «Гигант» по производству упряжи. К 1941 году в районе имелось двести двадцать три трактора, двенадцать зерноуборочных комбайнов, шестьдесят грузовых автомобилей.

В 1933 году население района составляло пятьдесят четыре тысячи пятьсот человек, преобладали русские. В 1996 году – около семнадцати тысяч трёхсот человек. В 2007-начале 2008 года население составило пятнадцать тысяч семьсот пятнадцать человек; русских – девять тысяч сто шестьдесят человек; мордвы - две тысячи семьсот восемь человек; татар – три тысячи четыреста девять человек; чуваши – четыреста четырнадцать человек, других национальностей – двести сорок человек.

Район сельскохозяйственный, имеются предприятия и кооперативы агропромышленного комплекса, которые специализируются на производстве пшеницы, подсолнечника, проса, молока и мяса. Образовано акционерное общество «Агротехснаб», восемнадцать сельскохозяйственных предприятий: СПК «Искра» — с. Шиковка, СПК им. Свердлова — с. Андреевка, СПК «Восход» — с. Шаховское, СПК «Кадышевский» — с. Кадышевка, СПК им. Ф. Панферова — с. Илюшкино, СПК «Россия» — с. Шалкино, СПК «Колос» — с. Баклуши, СПК «Родина» — с. Плетьма, СПК «Алга» — с. Муратовка, СПК «Путь вперед» — с. Татарский Шмалак, СПК «Мордшмалакский» — с. Мордовский Шмалак, СПК «Залесное» — с. Чириково, СПК «По заветам Ленина» — с. Старый Пичеур, СПК «Рассвет» — с. Новая Алексеевка, СПК «Холстовский» — с. Холстовка, СПК «Нива» — с. Раштановка, СПК «Павловский» — р. п. Павловка, агрофирма «Заря» — с. Октябрьское.

Промышленность Павловского района – это Павловское ЛПУМГ ООО «ГазпромТрансгазСамара», ОАО «Павловский маслозавод», ОГУ «Павловский лесхоз». На территории района зарегистрировано двести двадцать девять единиц субъектов малого предпринимательства, сорок три малых предприятий, восемь крестьянско-фермерских хозяйств. По территории района проходит магистральный газопровод, имеется линейно-производственное управление.

В районе девять детских садов, девятнадцать школ, из них десять средних, профессионально-техническое училище, филиал механико-технологического техникума, двадцать сельских библиотек, двадцать четыре клубных учреждений и три больницы. Создан Историко-краеведческий музей муниципального образования «Павловский район». С 1931 года издается газета «Искра».

Район – родина деятеля КПСС М.А. Суслова, писателя Ф.И. Панферова, дипломата С.А. Виноградова, общественного деятеля С. Гафурова, полярника А.А. Бердникова, артистов Р.М. Трифонова и Малинова, художников В.Н. Зинина и А.И. Жилина, В.А. Бирюкова, резчика по дереву И.В. Буслаева, Героев Советского Союза З.С. Хусаинова и П.И. Викулова.

На территории района зарегистрированы памятники природы. Такие как источник Тихона Калужского в селе Кадышевка, Поганое озеро у села Старый Пичеур.

Поганое озеро – памятник природы. Расположен в двух километрах к северо-востоку от села Старый Пичеур, на водоразделе рек Ломовка и Каслей-Кадада. Площадь озера вместе с окружающей его сплавиной составляет одиннадцать гектаров. Озерная впадина залегает в песчаных отложениях. Склоны котловины на несколько десятков метров возвышаются над поверхностью озера. Площадь сплавины пять гектаров. Ширина сплавины в южной и восточной частях – пятьдесят-девяносто метров, в северной и западной – пять-пятнадцать метров. Сплавина образована корневищами растений и сфагновыми мхами. Из последних следует отметить сфагнум узколистный, центральный, оттопыренный, тупой, болотный, магеланский. Из кустарничков часто встречается мирт болотный. Ранее на сплавине произрастала и клюква. Водное зеркало покрыто водными растениями: кувшинкой чисто белой и кубышкой желтой, реже — горцем земноводным, пузырчаткой обыкновенной, рдестом плавающим, ряской малой. Всего во флоре озера Поганое и окружающей его сплавины насчитывается пятьдесят видов сосудистых растений и семь видов мхов.

В Павловском районе на государственной охране стоят тридцать объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

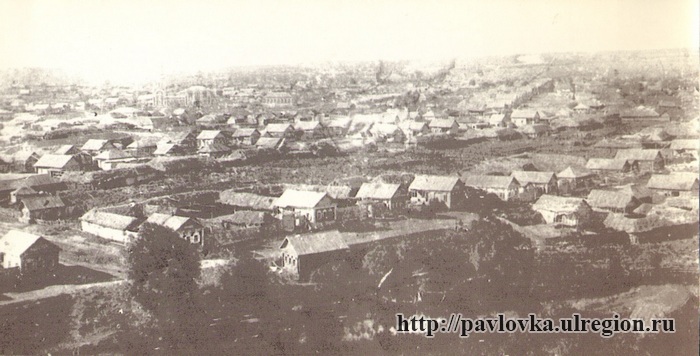

Рабочий поселок Павловка – центр Павловского района (бывшее село Хвалынского уезда Саратовской губернии). Расположен в трёхстах километрах к юго-западу от Ульяновска, в южной части района, на притоке реки Избалык, в глубоком котловане, окруженном холмами в лесостепной местности.

Более двухсот лет назад к востоку от нынешней Павловки, на возвышенности, появились первые поселенцы из малоземельных губерний центра. Вместе с крестьянами переселялись и помещики. С ростом населения крестьяне стали селиться в болотистой местности, в котловине между Избалыком и его притоком Починным Избалыком.

Селение возникло в 1695 году как село Дмитриевское (или Избалык). Переименовано в Павловку во второй половине XIX века, название имеет фамильно-именную основу. Старожилы объясняют его так. Помещик Павел Павлов, передавая крестьян и землю по наследству сыну Павлу, завещал назвать село Павловкой. Первыми поселенцами были Павел и Семен Полумордвиновы, Трофим и Лукьян Мамонтовы. В первой половине XIX века село принадлежало князьям Оболенским, графам Салтыковым, помещику В.А. Блюму. Речки Избалык и Задняя были в то время многоводны. Их энергия использовалась для водяных мельниц. Помещик Салтыков имел на Задней речке купальню, а его лодка перевозила пассажиров. Со временем население Павловки росло, изменялась и его территория.

Вся Павловка была разделена на несколько обществ.

Первое – Хрущевское общество – объединяло восточную часть Павловки (Щетиновку). Здесь жила помещица Хрущевская со своими крестьянами. Первыми поселенцами Щетиновки были: Шалавины, Ионовы, Доронины, Храмичевы, Кокоревы, Лабашины, Мазилкины, Порняшовы и другие. Второе общество – Любовское, которое включало западную часть села (Ермоловку). Третье общество – Веневитинское, объединившее поселенцев правого берега реки Избалык. Владельцем здесь был помещик Вишневитский. Четвёртое общество – Оболенское — южная часть Павловки, обладателем которого был князь Оболенский. Пятое — Болотовщина – располагалась между Хрущевским и Любовцовским обществами. Болотовщина объединяла десять-пятнадцать дворов. Владел ею помещик Затмилов. С переселением жителей в котловину, на прежнем месте остался дом вдовы Кати. Сейчас это место называется «Катина Дача».

Село расположено в живописной долине. Много земли принадлежало помещику Федоровскому Илье Африкановичу. Он приобрёл её, чтобы стать членом Саратовской губернской управы. На его усадьбе находится совхоз «Павловский». Помещик Горелов имел пахотные земли, сады и леса в окрестностях Павловки, Кадышевки и Шаховского. С его именем связано название «Горелов сад». В этом месте сейчас расположена средняя школа с пришкольным участком. Кокорев владел лесами вокруг Павловки. Название «Кокорев клин» сохраняется до настоящего времени. Большой сад был у зажиточного крестьянина Бахарева (сейчас сад Промкомбината).

В селении нет ни речки, ни прудов с годной для питья водой, ни даже колодцев. Вокруг селения расположена масса родников. В селении имеется три водопровода: два в южной части (Веневитинское и Оболенское общества каждое имеют свою водопроводную сеть) и один в северной части – общий для четырёх общин. Первая водопроводная сеть была устроена в 1877 году всем селением и проведена из родника «Гремучего», который находился в овраге у юго-западной окраины Оболенской общины, в версте или менее от селения. Трубы были проложены деревянные, бассейны от пяти аршин в диаметре и два аршина высотою (всех бассейнов в настоящее время десять), также деревянные с железным обручем. Вскоре, однако, воды стало недостаточно для всего населения. И Оболенское общество предложило остальным провести собственный водопровод из другого родника.

Возник судебный процесс, который тянулся около пяти лет (дело дошло до Судебной Палаты). Между обществами происходили постоянные раздоры из-за пользования водой. Оболенцы прекращали движение воды в другие части селения, а прочие общества силой пропускали воду. По судебному приговору, право пользования первым водопроводом осталось за оболенцами. В настоящее время трубы этого водопровода пролегают только по территории Оболенского общества, приблизительно на протяжении трёх вёрст; первоначальное устройство этого водопровода обошлось в четыре тысячи пятьсот рублей. А на ремонт ежегодно требовалось сто-двести рублей. Оставшись без воды, устроили у себя водопровод общины: Любовцовская, вторая Павловская, Затмиловская и Хрущёвская. Водопровод начинался из местности «Девять братьев» (в лесу) из родника «Голова», залегающего в овраге на северо-западе, верстах в четырёх от селения.

По переписи 1885 года в селе было две тысячи восемьсот девяносто четыре жителя, более ста промышленных и торговых предприятий, кирпичный завод, механическая мельница и др.

В 1903 году Павловка в документах страховой конторы описана следующим образом: «Павловка представляет собой значительный торговый, кожевенно-заводской, кустарно-промышленный центр. Из промыслов здесь особенно развиты валяльный, рукавичный, шорный, сапожный со значительным производством сапог, глубоких галош, некчур (мягких галош) и ичигов (сапог с мягкой подошвой), преимущественно для татар. Развиты также сетеплетение, вязание, жестяной промысел, изготовление бочек, деревянных труб и т. д.».

Со временем Павловка стала селом кустарного производства. В Павловке строились кожевенные заводы, мельницы и мастерские. Горелов имел паточный завод и мельницу. Емелин – кирпичный завод. Мельница Павловки принадлежала безобразовскому зажиточному крестьянину Серову.

Серова мельница

В 1907 году помещик Серов выписал из города Дрездена оборудование для вальцовой мукомольной мельницы в три этажа. И в 1908 году совместно с тремя компаньонами мельницу построил. Она имела семь вальцов. Обеспечивала мельница всех лавочников Павловки. Находится в рабочем состоянии. Ветряную мельницу имел Кошелев. В селе располагался племенной завод, ипподром.

В 1911 году в селе было девятьсот шестьдесят шесть дворов, четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять жителей.

Павловка располагалась на пересечении скотопрогонных и караванных троп, до начала XX века была крупным кустарно-ремесленным и торгово-ярмарочным центром, соединявшим центр России и Среднее Поволжье с Нижним Поволжьем, Северным Кавказом и Средней Азией. Приезжали сюда купцы из Самарканда, пригонялись отары овец с Северного Кавказа. Съезжались купцы и крестьяне из многих сёл и городов – Кузнецка, Сызрани, Пензы, Вольска, Саратова, Хвалынска. Появились купцы и в самом селе: Бирюков, Мокротоваров, Мунин – торговали мануфактурой, Беляков – бакалейными товарами, Саратовцев – мукой, Юдин – самоварами и посудой, Крашенинников – железо-скобяными товарами, Морозкин имел колбасную и торговал колбасой, Чичкин, Пискунов, Ванечкин торговали калачами, Любашин – мясом. Два раза в год в Павловке проходили ярмарки. Из пензенской губернии везли рожь, овёс, лес и изделия из дерева. Из Саратовской губернии везли на базар пшеницу, фрукты, мёд, масло, кожевенное сырьё. Из ближайших городов: Сызрани, Вольска, Хвалынска, Кузнецка купцы поставляли в Павловку рыбу, сукно, ситец, кондитерские изделия. Крестьяне и ремесленники села выносили на рынок сапоги, валенки, овощи, фрукты, кожи, мясо, столярные изделия. Павловская летняя ярмарка, продолжавшаяся до полутора месяцев, даже в конце XIX-ХХ веков была значима.

В 1921 года в селе был голод. Положение усугубилось пожарами, которые уничтожили более восьмисот дворов. В 1923 году хлеборобы и ремесленники села объединились в промартель «Гигант», разделившуюся в 1935 году на промартель «Гигант» и колхозы «Победа» и «Братство». В 1926 году в селе проживало четыре тысячи двести шестьдесят четыре человека, насчитывалось девятьсот пятьдесят четыре хозяйства. Первое приходское училище было открыто в селе в 1859 году. В 1903 году появилось высшее начальное училище с платным обучением, а в 1914 году здесь было уже три земских и одна министерская школы. В 1931 году в селе была открыта семилетка (с 1937 года – средняя школа).

В 1996 году население составило пять тысяч восемьсот человек, преимущественно русские. В селе функционируют комбинат бытового обслуживания, животноводческий комплекс, лесхоз, маслозавод, метеорологическая станция. Расположены общеобразовательная и музыкальная школы, детский дом, больница, ветлечебница, аптека, Дворец культуры, Дом творчества учащихся, две библиотеки.

В 1998 году была открыта Покровская православная церковь. Здание церкви было построено на основе реконструкции здания церковно-приходской школы. Датировка строительства школы – начало 1900-х годов. Постройка была выполнена в стиле «модерн».

Здание бывшей церковно-приходской школы. Фото начала ХХ в.

В посёлке сохранились следующие здания. Дом помещика И.А. Федоровского (ныне здание больницы). В бывшем доме помещика Горелова расположен нарсуд. Здание училища на земле Салтыкова (ныне здание Детского дома).

Здание Детского дома

На площади у здания милиции заложен памятный камень в честь сотрудников, погибших при исполнении заданий. За памятником бассейн – крестильня, построенная в 1877 году. Здесь освящалась вода в крещенские дни. За часовней расположен памятник участникам локальных конфликтов, погибшим и ныне живущим. Построен памятник на средства ветеранов локальных войн.

Павловский парк был посажен перед войной, носил раньше название «40-летия ВЛКСМ», здесь остались пьедесталы, на которых были статуи, изображавшие комсомольцев-спортсменов, строителей и т. д.

Районный парк в Павловке. Фото 1969 г. (1970 г.)

Напротив парка расположено двухэтажное здание – одно из старых в Павловке – дом калачников Пискуновых. Вверх по улице Ленина, справа от перекрестка находится Пьяный мост через речку Ташбалык. Легенда рассказывает о том, что мост весной смывало талой водой, и вновь его возводили. За работу староста ставил бочку вина. Мост был перекидным, шатался, шатались по нему и подвыпившие работники, отсюда и название. Выше базарной площади ещё одно старинное здание, построенное до 1882 года – земская начальная школа (ныне с современными пристройками).

29 апреля 1977 года около здания конторы «Сельхозтехника» состоялось открытие мемориальной доски одному из борцов за Советскую власть в Павловке – Михаилу Ивановичу Кареву, убитому 22 июля 1918 года.

Мемориальная доска есть и на здании бывшей земской ветлечебницы, где в 1905-1907 годах была организована подпольная типография, в которой на гектографе печатались листовки и распространялись среди жителей района. В марте 1907 года во время обыска были арестованы организаторы подпольной типографии: Г. Тили, Чехачёв и Зайцев. По решению суда Саратовской губернии Тили был выслан из села из села в ссылку, Чехачёва осудили на десять лет в Петропавловской крепости, он был освобождён после революции, судьба Г. Тили неизвестна. Зайцев три года находился в Губернской тюрьме в Саратове.

В марте 1918 года в Павловке был убит командир продотряда петроградский рабочий Перфилий Баулин. Мемориальная доска находится сейчас на доме, где находился штаб красногвардейского продотряда (по улице Ленина, со стороны Кадышевки). Известно, что его младший сын Федор Баулин в 1943 году направил свой подбитый самолет на танковую колонну немцев, повторив подвиг Гастелло.

У западной окраины села, у дороги на Николаевку, на месте расстрела в 1918 году трёх красноармейцев поставлен обелиск комсомольцами Павловской средней школы. Памятник из кирпича и бетона в виде стелы высотой два с половиной метра, обнесён небольшой деревянной оградой. На памятнике надпись: «Борцам за Советскую власть в 1918 году».

Памятник на месте расстрела трёх красноармейцев. Фото 1972 года

В Павловке на охране государства стоят одиннадцать объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Из них со статусом региональный – два (Решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 г. № 223/5; от 14.09.1960 г. № 942/15), со статусом выявленные – девять (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

1. Дом, в котором работала участница вооружённого восстания в Петрограде, организатор Советской школы в Павловском районе Мария Пантелеевна Топорова.

1920-е гг.

Одно из самых старых в Павловке зданий. Ранее это одноэтажный дом бывшего двухклассного мужского училища, второй этаж был надстроен в 1933-1934 годах. Расположено рядом с могилой погибших в 1918 году красноармейцев. В разные годы здесь находились: начальное двухклассное училище, волостной исполком, райисполком и райком, в настоящее время – профессионально-техническое училище № 32. Долгие годы (довоенные и послевоенные) здесь работала заведующей районом Мария Пантелеевна Топорова. Выпускница Смольного института благородных девиц, она была участницей революционных событий в Петрограде, встречалась с Лениным. Была направлена в Павловку как организатор школы в Павловском районе. Здание отмечено мемориальной доской.

Здание бывшего двухклассного мужского училища

2. Дом, в котором расположена детская библиотека им. Ф.И. Панфёрова.

1960-е гг.

Дом был построен на месте лавки купца Крашенинникова, где мальчиком Ф.И. Панфёров работал зазывалой-посыльным. Библиотека открыта в 1963 году. В библиотеке есть комната-музей Ф.И. Панферова. После его смерти жена писателя Контяева передала на его родину рабочий кабинет писателя и его библиотеку из трёх тысяч томов. 29 сентября 1976 года была открыта на здании мемориальная доска.

3. Дом, в котором провёл раннее детство писатель Панфёров Фёдор Иванович. 1896-1916 гг. Регионального значения.

4. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1970-е гг.

Памятник открыт 9 мая 1970 года. Автор памятника – скульптор А.И. Клюев. В Великой Отечественной войне участвовало более пяти тысяч павловчан, две тысячи семьсот семьдесят человек погибли.

Памятник представляет собой одиннадцатиметровую стелу с барельефами, перед которой воздвигнута монументальная скульптура воина с автоматом в руках, склонившего голову в печали. Позади памятника – мемориальные доски с именами погибших павловчан. Комплекс обнесен невысоким бордюром и выложен плитами, в основании памятника аппаратура, воспроизводящая траурные мелодии, горит вечный огонь.

5. Обелиск на месте расстрела пяти советских активистов и трёх красноармейцев-разведчиков. 1967 г.

В 1967 году около места расстрела, в километре от юго-восточной окраины села, учениками Павловской средней школы поставлен памятный обелиск. Автор проекта и руководитель работ – учитель рисования Павловской школы Владимир Николаевич Зинин.

Памятник-обелиск высотой 3,24 метра, из кирпича и бетона.

На лицевой стороне – мемориальная доска с надписью: «Здесь 21 июля 1918 года были расстреляны борцы за власть Советов П.С. Волков, Е.И. Гусева, М.Е. Чекмарев,

Д.Е. Чекмарев, Н.Н. Шаронов и двое неизвестных красноармейцев».

Ниже мемориальной доски – рельефное изображение: буденовский шлем на скрещенных винтовках. На одной из боковых граней – изображение руки, держащей факел. Памятник обнесён деревянной оградой, внутри которой посажены сосенки и несколько кустов сирени.

Обелиск на месте расстрела 5 советских активистов и

3 красноармейцев-разведчиков

6. Могила пяти советских активистов и трёх красноармейцев-разведчиков.

23 июля 1918 г. Регионального значения.

В течение всего лета 1918 года продолжались бои за Павловку. В середине июля в овраге, за восточной окраиной Павловки, белогвардейцами были расстреляны местные активисты: Петр Савельевич Волков, Михаил Егорович Чекмарев, Дмитрий Егорович Чекмарев, Николай Никитович Шаронов, жена председателя Павловского волостного совета Евдокия Ивановна Гусева и три красноармейца-разведчика, имена которых не установлены. Позднее их останки были перевезены в село и похоронены на кладбище.

Могилы находятся на местном кладбище, расположенном в западной части села: две братские и две индивидуальные могилы.

Могила братьев Чекмаревых Михаила Егоровича и Дмитрия Егоровича расположена в ста сорока метрах от входа на кладбище у основной аллейки, ведущей от входа на северо-запад (возле самой аллейки, с восточной стороны от неё). Обнесена металлической оградкой. В изголовье стоят два деревянных креста.

Могила братьев М.Е. и Д.Е. Чекмаревых

Братская могила Евдокии Ивановны Гусевой и красноармейцев-разведчиков расположена в пятидесяти метрах от могилы Чекмаревых, далее по той же аллейке (левее дорожки, к западу).

Братская могила Е.И. Гусевой

и красноармейцев-разведчиков

Одиночная могила Петра Савельевича Волкова расположена на дорожке, параллельной основной, в пятидесяти метрах юго-западнее могилы Чекмаревых. Рядом расположены могилы Волковых – родственников П.С. Волкова.

Могила Николая Никитовича Шаронова утрачена.

7. Памятник В.И. Ленину. Сер. ХХ в.

Памятник расположен в центре р. п. Павловка у здания администрации муниципального образования «Павловский район», на фоне березовой аллеи между сквером и цветником перед школой искусств. 22 апреля 1982 года в ознаменование сто двенадцатой годовщины со дня рождения В.И. Ленина состоялся торжественный митинг, на котором был открыт памятник. Автор памятника – А.П. Кибальников. На постаменте из розового гранита скульптура В.И. Ленина в полный рост с кепкой в руке. В подножии памятника небольшой цветник.

Это второй памятник В.И. Ленину в Павловке. Первый был открыт в 1930 году. Стоял он в Павловском парке рядом с Базарной площадью. В 1983 году он перенесен на новое место.

Открытие памятника В.И. Ленину в Павловке

8. Памятник, автомобиль ЗИС-5, выпускавшийся Московским автомобильным заводом. 1934-1938 гг. (Утрачен).

9. Братская могила погибшим за Советскую власть в годы гражданской войны. 1918 г.

Памятник-обелиск расстрелянным

красноармейцам

В конце весны 1918 года в окрестностях Павловки шли бои, белогвардейский отряд численностью до трёхсот человек открыл по селу артиллерийский огонь. Находившийся здесь отряд красноармейцев вынужден был отступить. При этом белыми были схвачены и на западной окраине села расстреляны три красноармейца. В 1928 году их останки были перенесены в центр села и похоронены в братской могиле около здания райисполкома (в настоящее время в этом здании расположено профессионально-техническое училище № 32).

Памятник-обелиск был поставлен на могиле в 1928 году. Автор – строитель П.И. Храмичев, строители-каменщики – братья Клюшкины П.И. и Г.И. Памятник-обелиск на многоступенчатом основании из кирпича и бетона, высотой четыре метра. Надписи на мемориальных досках: с северной стороны – «Слава погибшим героям революции»; с восточной – «1918-1928», изображение звезды и серпа с молотом; с западной – «Новое поколение будет продолжать начатое вами дело»; с южной – «Ваши имена вечно в сердцах трудящихся».

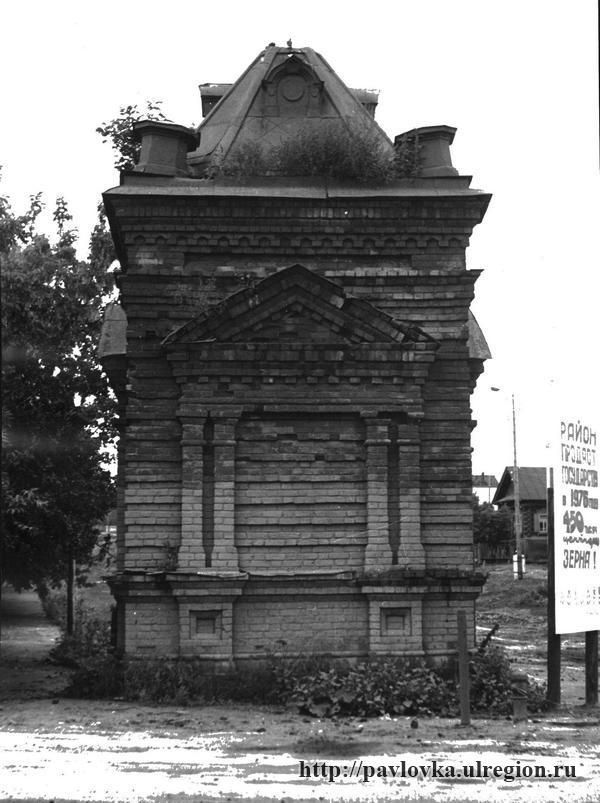

10. Часовня в честь погибшего императора Александра II (православный храм). 1890 г.

Фото 1970 года

В центре села у главной площади, на углу, у ведущего к базару проезда расположено здание каменной часовни. Часовня была построена в 1890 году на базарной площади «в память в Бозе почившего Императора Александра II, на средства церковного попечительства». Принадлежала церкви Воскресения Христова, построенной 1827 году.

Часовня имеет вид квадратного в плане четверика, несколько вытянутого кверху и ранее увенчанного декоративным пятиглавием. Стены и своды кирпичные (24,5 х 12 х 6,5), на цементном растворе. Кладка крестовая. Покрытие железом по деревянным стропилам, сложное: в центре коническое восьмигранное возвышение с четырьмя декоративными люкарнами по сторонам света являлось основанием центральной главы, а по углам четверика сохранились восьмигранные основания малых главок.

Низкий цоколь здания имеет отступ, оформленный сложным профилем из лекального кирпича. Фасады декорированы в духе псевдоклассики второй половины XIX века. Их украшают плоские четырёхпилястровые портики с трёхчастным антаблементом и фронтонами.

Пилястры сгруппированы попарно, а в центре фасадов с севера и юга сделаны окна, с запада – дверь, восточный фасад без проёмов. Подоконный и венчающий карнизы сильно развиты, сложного профиля. Стены завершены аттиковой частью с тяжёлым карнизом и подзором – аркатурой ниже карниза.

Окна часовни большие прямоугольные, снаружи забраны металлическими фигурными решётками из восьмигранного прута и ленты. Двери двойные деревянные двустворчатые филёнчатые. Внутри помещение перекрыто четырёхлотковым сводом. Окна расположены ниже пяты свода. Стены и свод оштукатурены. В пятах свода массивный тянутый карниз, в центре – круглая розетка. На стенах следы голубоватой покраски. Полы дощатые. Окна с откосами внутрь, подоконники из толстой доски.

В настоящее время часовня действующая, отремонтирована на средства жителей.

Современное фото

11. Фундамент утраченной церкви в честь Воскресения Христова (православный приходской трёхпрестольный храм). 1827-1901 гг.

В 1827 году князем Оболенским была построена каменная Церковь Воскресения Христова. В советское время церковь была перестроена в Дом культуры, к которому пристроили Дом пионеров. Церковь Воскресения Христова сейчас находится внутри современного объёма клуба.

Здание Дома культуры (на дальнем плане слева)

Село Баклуши славилось плетением и огородничеством, краснодеревщиками. В 1929 году был создан колхоз «12-й Красный Октябрь».

В селе Баклуши на охране государства стоит объект культурного наследия (памятник истории и культуры) со статусом выявленный (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

1. Памятник лётчику-истребителю Шутову Николаю Фёдоровичу.

4 октября 1942 г.

Шутов Николай Фёдорович (1921-04.10.1942) – летчик, сержант. В Советской Армии с 194 года. Окончил авиационное училище, один из лучших молодых пилотов 802-го истребительного авиационного полка, охранявшего поволжское небо. С мая 1942 года произвел двадцать семь вылетов на патрулирование и перехват разведчиков противника. 4 октября 1942 года, израсходовав боеприпасы, таранил и сбил фашистский бомбардировщик «Юнкерс-88» над селом Баклуши. Шутов Н.Ф. погиб в этом бою. Награждён орденом Ленина, посмертно.

Памятник Н.Ф. Шутову, поставленный в мае 1974 года, расположен у нового здания Баклушинской средней школы. Изготовлен из бетона в виде круглого светильника на пирамидальном основании из этого же материала.

Вверху светильника изображён факел, на лицевой стороне вверху – орден Отечественной войны, внизу – эмблема военно-воздушных сил.

Памятник лётчику-истребителю Н.Ф. Шутову. Фото 1974 года

Выселки Благодатка (выселки Шиковской сельской администрации) расположены в тринадцати километрах к юго-востоку от районного центра, на левом берегу реки Избалык.

В 1996 году население составляло восемьдесят три человека, преимущественно русские. Здесь расположено отделение СПК им. Свердлова.

Посёлок Гремучий (поселок Шиковской сельской администрации) расположен в шестнадцати километрах к юго-востоку от районного центра, на реке Избалык.

В 1996 году население составляло двести тридцать человек, преимущественно чуваши. В посёлке расположены школа, клуб, медпункт. Центр СПК им. Свердлова.

В семистах метрах к северо-западу от посёлка расположен памятник археологии, охраняемый государством – Курган «Гремучий» (ещё его называют холм «Беляки) (середина II тыс. до н. э.).

Село Евлейка (центр сельской администрации) расположено в восьми километрах к северо-востоку от районного центра, на правом притоке в верховьях реки Избалык. Евлейка – от мордовского «прямой овраг».

В 1913 году в селе было двести пятьдесят девять дворов, тысяча пятьсот сорок семь жителей. В 1996 году население составляло семьсот пятьдесят пять человек, преимущественно татары. В селе расположены школа, Дом культуры, библиотека, медпункт. Отделение СПК «Павловский». Около села – животноводческий комплекс и цех по производству биомицина.

В селе Евлейка на охране государства значатся два объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) со статусом выявленные (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

1. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1970-е гг.

Памятник ста тридцати шести воинам-односельчанам.

2. Мечеть, с минаретом (мусульманский храм). сер. XIX в. (Утрачена).

Деревня Ивановка (деревня Октябрьской сельской администрации) расположена в шестнадцати километрах к северу от районного центра, на реке Ломовка.

Помещик Салтыков имел винокуренный завод в селе Ивановка, а его приказчики торговали водкой в округе.

В 1996 году население составляло сто сорок человек, преимущественно русские. В деревне расположено отделение агрофирмы «Заря».

Село Илюшкино (село Шалкинской сельской администрации) расположено в двенадцати километрах к югу от районного центра, на реке Калмантай.

К 1912 году в селе было пятьсот двенадцать дворов, две тысячи восемьсот восемьдесят жителей (чуваши, мордва). Располагались две единоверческие церкви, действовала церковно-приходская школа.

Вид с. Илюшкино. На дальнем плане церковь Святителя Николая. Фото 1914 года

В 1996 году население составило пятьсот двадцать человек, преимущественно мордва. В селе расположены клуб, библиотека, школа. Центр СПК имени Панферова.

Село Илюшкино – родина Ф.Д. Кудашкина, выдающегося разведчика XX века.

Кудашкин Фёдор Давыдович (?-1987) – профессиональный разведчик, сотрудник органов госбезопасности, генерал-майор. Участвовал в Великой Отечественной войне. С отличием окончил Ленинградский военный институт иностранных языков, работал в органах госбезопасности Азербайджана, центральном аппарате КГБ СССР, за работу в Англии награжден медалью «За отвагу». В конце 1950-х годов руководил советской резидентурой в США, затем работал в Афганистане, Судане, Египте, Сомали.

В селе поставлен памятник-обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятник землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны

В селе Илюшкино на охране государства стоят два объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) со статусом выявленные (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

Церковь Святителя Николая (православный храм с колокольней). 1903 г.

Каменное здание церкви построено в 1903 году на средства прихожан. Здание сохранилось в полном объёме без существенных изменений. Церковь стоит примерно в центре села на хребте возвышенной гряды и значительно доминирует в окружающем ландшафте. Здание сложено из кирпича (25 х 12,5 х 6,5 см) на прочном однородном известковом растворе. Кладка крестовая, шов с двойной подрезкой. Фасады не оштукатурены. Нижняя часть цоколя из тесанного белого камня. Первоначальное покрытие кровли – железное (на храме – по своду и закомарам, алтарь и трапезная – по деревянным стропилам, купола – по кружалам).

План церкви. Составлен В.А. Перфильевым. Обмеры 1974 года

Колокольня. Фото 1970-х годов

Главный купол храма. Фото 1970-х годов

Развитая композиция приходской трехчастной церкви слагается из храма, трапезной и колоколъни. Храм – двусветный кубический, четверик с позакомарным покрытием, увенчанный шлемовидной главой на высоком световом барабане. Фасады храма разделены лопатками на три прясла, каждое из которых завершено декоративной закомарой с трёхступенчатой архивольтой и килевидным верхом. Угловые лопатки вдвое шире средних, и плоскости их расчленены вертикальными фигурными нишами. Цоколь лопаток отделен профилем горизонтальной тяги, определяющей уровень окон в алтаре, трапезной и колокольне. Нижние окна храма подняты несколько выше этого уровня и расположены по одному по сторонам от порталов. Имеют фигурные наличники из двух плоских полуколонок и треугольного раскрепованного фронтона. Над ними в боковых пряслах окна второго света - ложные; в центре над порталом окна настоящие. Наличники окон второго света состоят из профилированных архивольт с килевидным верхом. Все окна одинаковой формы: несколько суженные с боков и высокие, с арочным верхом. Порталы широкие, с двухстворчатыми дверями и полукруглой остекленной фрамугой.

Кровля храма выше уровня закомар поднимается конусом к основанию барабана. Барабан высокий, в плане круглый, цоколь гладкий. Арочные окна помещены в восемь осей. Профилированные архивольты наличников, связанные в пятах, образуют декоративную аркатуру. Верх барабана сужается к основанию главы, образуя подобие шейки. Глава шлемовидная, довольно крупная. На её острие водружено подкрестное яблоко и металлический восьмиконечный крест. Полукруглый алтарь храма и трапезная одинаковы по высоте и имеют одинаковую композиционную разработку фасадов. Окна, помещенные в три оси на фасадах трапезной и в алтаре, обрамлены наличниками из плоских пилястр по сторонам и профилированных килевидных завершений и расположены, каждое, в центре квадратных углублений, заключенных между подоконной тягой и антаблементом и выделенных сверху «городцом». Верх стен надложен низким гладким аттиком и завершен многообломным простого профиля карнизом с большим выносом. Покрытие апсиды первоначальное, коническое, железное. Над трапезной позднейшая двускатная кровля. И трапезная и алтарь уже четверика. Западные углы трапезной охвачены широкими лопатками, а в центре её западного фасада примкнула высокая четырехъярусная колокольня. Первые три яруса колокольни квадратные в плане, с незначительным их облегчением от яруса к ярусу. Верхний ярус - звон, круглый в плане, с четырьмя сквозными арками по странам света. Пропорции и композиционное решение двух нижних ярусов сродни композиции храма. В центре закомары во втором ярусе сделано круглое окно. Фасады третьего яруса украшены декоративной тройной аркатурой (в среднюю арку которой вписано окно) и завершены развитым антаблементом с поясом стилизованных «ширинок».

В пятах арок звона заложены деревянные связи. Архивольты проемов звона выделены профилировкой. Верх звона утоньшается, образуя шейку главы. И эта деталь, и сама форма главы вместе с крестом выполнены аналогично завершению храма.

По словам местных жителей, высота колокольни – тридцать шесть метров. На западном фасаде колокольни имеется портал. Перед ним сохранилось первоначальное крыльцо в виде квадратного в плане портика на фигурных столбах, с двускатным деревянным зонтом.

Внутри здания обширное пространство храма перекрыто парусным сводом на подпружных арках, прилежащих к стенам и опирающихся на угловые пилоны. В центре парусного свода открытый световой барабан с купольным завершением. Храм освещен восемью окнами барабана и расположенными треугольником окнами боковых фасадов. В алтарь и трапезную ведут арочные высокие проемы с железными связями в пятах арок. Алтарь перекрыт конхой, а трапезная – высоким коробовым сводом с осью восток-запад. Пол цементный. Стены оштукатурены и прежде были целиком расписаны. В основании барабана две пары взаимоперекрещивающихся железных связей. Здесь же проходит тянутый карниз. Подоконная часть барабана расчленена «ширинками», в уровне пяты купольного свода сделан сильно выступающий карниз.

Сохранились следующие фрагменты росписи стен: на куполе - Вседержитель, на парусном своде – восемь фигурных композиций (над парусами – Евангелисты с символами, а в промежутке сцены «Явлений» Христа и Богородицы с младенцем, в парусах – шестикрылые серафимы) в живописном обрамлении, имитирующем рамы.

Подпружные арки декорированы архитектурным орнаментом. В алтаре видны фигуры Святителей, а на своде трапезной – Архангел Михаил.

В храме сохранился (с частичными утратами) деревянный пятиярусный иконостас столярной работы с применением резьбы. Он был выкрашен масляной краской и в деталях позолочен. Иконы утрачены. Солея трёхступенчатая, с полукруглым амвоном в центре и клиросами по бокам. Сохранилась верхняя часть паникадила на длинной цепи. Прочая утварь утрачена.

Все перекрытия колокольни – сводчатые. Нижний ярус внутри - четверик со скошенными углами и высоким восьмилотковым сводом. Окна с боков врезаются в свод распалубками. В юго-западном углу сделана винтовая лестница наверх. Звон колокольни имеет купольный свод.

Общие габариты здания 38,0 х 14,0 метров, храм - 14,0 х 14,0 метров, алтарь - 9,5 х 5,0 метров, трапезная - 12,0 х 11,2 метров, колокольни - 7,5 х 7,5 метров.

В настоящее время церковь Святителя Николая (Николаевская) отреставрирована, действующая.

Церковь Святителя Николая. Современное фото

2. Дом жилой Паксюткиных. 1953 г.

Село Кадышевка (село Павловской поселковой администрации) расположено в шести километрах к юго-востоку от районного центра.

В 1912 году в селе было сто сорок пять дворов, восемьсот пятьдесят восемь жителей. В 1996 году население составило триста сорок один человек. Центр СПК «Кадышевский».

В селе Кадышевка на охране государства стоят пять объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) со статусом выявленные (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

1. Церковь Покрова Пресвятой богородицы (православный приходской двухпрестольный храм с колокольней). 1709-1866 гг.

Деревянная церковь была построена в 1709 году по инициативе прихожан. К этому времени относится двухъярусный объём храма с апсидой и, может быть, трапезная. В 1866 году церковь «вновь перестроена»: заменена обшивка и декор фасадов, купольное завершение храма и кровли. Тогда же была сооружена двухъярусная колокольня. Главный храмовый придел освящён во имя Покрова Богородицы, тёплый трапезный – во имя Святителя Тихона.

Церковь расположена на окраине села, у подножия склона протяжённой холмистой гряды, огибающего село с юго-запада, посреди заброшенного кладбища. Небольшое по габаритам здание приходской трёхчастной церкви отличается компактной компоновкой объёмов.

Церковь деревянная, рубленная «в лапу» из круглых брёвен на цоколе из камней известковой породы, скреплённых раствором. Нижние венцы сруба сделаны из более толстых брёвен, фасады обшиты тёсом. Кровли крыты железом по деревянным стропилам, довольно пологие.

Церковь Покрова Пресвятой богородицы.

Фото 1976 года

Храм – «восьмерик на четверике» с пятигранной апсидой. Четверик компактный, двусветный, ориентирован вширь. Окна первого света обычные арочные: по одному на каждом фасаде, восточнее дверных проёмов. Во втором свету небольшие круглые окошки помещены по одному в центре фасадов. Восьмерик в плане чуть уже четверика, имеет четыре арочных окна, ориентированные по сторонам света. Он завершён широкой восьмигранной луковичной главою с низкой посадкой. На острие луковицы стройная шейка от несохранившейся венчающей главки. Алтарь пятигранный, уже, чем храм, покрыт на пять скатов. Трапезная шире четверика, под двухскатной кровлей. Колокольня трёхъярусная, столпообразная, квадратная в плане. Два нижних яруса – глухие, третий – звон с четырьмя арочными проёмами. Завершением служит низкий четырёхгранный шатёр, увенчанный маленькой луковичной главкой с простым деревянным восьмиконечным крестом на крупном подкрестном яблоке. Основание граней шатра украшено декоративным рядом из треугольных фронтоны и килевидных кокошников.

Фасады обшиты тёсом и завершены профилированными карнизами с большим выносом, подшитыми снизу. Все окна одинаковой формы с полукруглым верхом. Их обрамляли гладкие узкие наличники, дополненные деталями барочного характера – в виде тонких волют. В окнах имеются металлические фигурные решётки позднего происхождения. Дверные проёмы располагаются с трёх сторон здания. Они широкие, прямоугольные. Двери двойные, двустворчатые. Наружные двери наборные, сложного рисунка, с коваными металлическими жековинами, украшенными фигурной насечкой, и старинными замками (сохранилась на западной двери).

Изнутри стены сруба были слегка подтёсаны и обшиты досками. Большая часть внутренней обшивки утрачена. Полы сгнили и разобраны. В храме переход от четверика к восьмерику с помощью треугольных рубленых парусов, декорированных живописным изображением Евангелистов. В восьмерике высокий восьмилотковый свод, а алтарь перекрыт пологой конхой. В остальных помещениях перекрытия плоские. Храм и алтарь сообщались широким прямоугольным проёмом, а в трапезную из храма вели прямоугольные двустворчатые двери с полукруглой люнетой. Внутреннее пространство хорошо освещено. Иконостас, утварь и прочее убранство интерьера целиком утрачено.

Общие габариты здания: 22,5 х 9,0 метров, храм – 6,8 х 6,4 метров, трапезная – 8,0 х 9,0 метров, колокольня – 4,0 х 4,0 метра.

2. Дом жилой. Начало ХХ в.

3. Дом зажиточного крестьянина. Начало ХХ в.

4. Дом сельского богача Горелова (конец XIX-начало XX вв.):

- Здание торговой лавки Горелова (начало ХХ в.).

5. Здание земской школы (в стиле «модерн»). Начало ХХ в.

В 1913 году было построено каменное здание земской школы (сохранилась).

Деревня Красная Поляна (деревня Шаховской сельской администрации) расположена в четырнадцати километрах к юго-востоку от районного центра.

В 1996 году население составляло сто пятьдесят восемь человек, преимущественно русские. В деревне расположено отделение СПК «Восход».

Село Лапаевка (село Старочирковской сельской администрации) расположено в двадцати километрах к северо-западу от районного центра.

В 1912 году в Лапаевке, находившейся в приходе Михаило-Архангельской церкви села Старый Пичеур, было сто тридцать семь дворов, восемьсот девяносто два жителя, русские. В селе располагалась церковно-приходская школа. В 1996 году население составляло сто сорок два человека, преимущественно русские. В селе расположено отделение АО «Залесное».

В селе расположен памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Село Мордовский Шмалак (село Татарско-Шмалакской сельской администрации) расположено в пятнадцати километрах к северо-западу от районного центра, на реке Кадада (Илим).

Основано село в XVII веке. В 1911 году в селе было двести семьдесят шесть дворов, тысяча один житель. В 1904 году была построена деревянная Архангельская церковь, в 1889 году была открыта церковно-приходская школа. В 1996 население составляло четыреста пятьдесят семь человек (мордва, чуваши). В селе располагаются СПК «Мордовско-Шмалакский», школа, библиотека, клуб, медпункт.

На территории села располагается мордовское кладбище XVII-XVIII веков.

В селе Мордовский Шмалак на охране государства стоят два объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) со статусом выявленные (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

1. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и гражданской войны. 1918-1921; 1941-1945 гг.

2. Церковь Архистрата Михаила (православный приходской храм с колокольней). 1904 г.

Село Муратовка (село Баклушинской сельской администрации, бывшая деревня Вольского уезда Саратовской губернии) расположено в семнадцати километрах к западу от районного центра, в пойме реки Елань-Кадада.

Основано село во второй половине XVII века. В 1996 году население составило восемьсот пятьдесят человек, преимущественно татары. В селе расположены СПК «Алга», школа, библиотека, клуб, отделение связи, магазин. В селе располагается мечеть.

В селе Муратовка на охране государства стоит объект культурного наследия (памятник истории и культуры) со статусом выявленный (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1970-е гг.

Село Найман (село Холстовской сельской администрации) расположено в двадцати километрах к северу от районного центра, на реке Ломовка. Окрестности — лесистая, слегка всхолмленная равнина.

Село основано во второй половине XVII века. В 1911 году в селе было двести шесть дворов, тысяча сто семьдесят шесть жителей. В 1996 году население составило триста тридцать шесть человек, преимущественно мордва. В селе расположено отделение СПК «Холстовский», школа, клуб, медпункт.

Село Новая Алексеевка (село Старопичеурской сельской администрации) расположено в шестнадцати километрах к северу от районного центра. Основано предположительно во второй половине XVII века. Название имеет фамильную основу.

В 1912 году в мордовском селе Алексеевка (Чертовка) было двести пятьдесят три двора, тысяча семьсот один житель. Действовали две школы. В 1996 году население составило четыреста семь человек, преимущественно русские. В селе расположены СПК «Рассвет», школа, библиотека, медпункт.

В начале ХХ века в селе была построена церковь Архангела Михаила.

Церковь Архангела Михаила. Фото 1976 года

Церковь стоит на открытом, возвышенном месте, в ста метрах к востоку от дороги, ведущей из райцентра на север района. С северной стороны от церкви проходит дорога, спускающаяся к селу, стоящему ниже, по берегам оврага вдоль речки Ломовки.

Объем приходской трехчастной церкви ориентирован по оси восток-запад и состоит из объемов храма – композиция восьмерик на четверике пятигранной апсиды, небольшой, равной храму по ширине трапезной и высокой ярусной колокольни. Восьмерик храма с его сферическим купольным покрытием в плане вдвое уже четверика и имеет характер большой главы над кубическим объемом храма. Вертикальные габариты и пропорции в разных частях здания согласованы между собой. Равные по высоте апсида, трапезная и нижний ярус колокольни имеют общий непрерывный антаблемент, пересекающий и фасады четверика, отделяя на них аттиковую часть, соразмерную со вторым ярусом колокольни. Кровли апсиды и трапезной равны по высоте этим аттикам.

Третий ярус колокольни - глухой четверик; верхний ярус – звон-восьмерик, аналогичный по композиции восьмерику храма, с четырьмя сквозными прямоугольными проёмами, ориентированными по странам света. Грани с проемами завершены фронтонами, закрывающими основание, полусферического покрытия.

В восьмерике храма большие окна сделаны в каждой грани, и каждая грань завершена фронтоном. Оба восьмерика увенчаны луковичными главками на стройных восьмигранных шейках.

Церковь деревянная, срублена «в лапу» из протесанных бревен. Снаружи обшита тесом. Цоколь разновысок, сложен из дикого камня на цементном растворе. Кровли первоначально железные по деревянным стропилам (часть заменена на шиферные): над четвериком – четырехскатная, над трапезной – двускатная; над алтарем – пятискатная, над венчающими восьмериками – в виде восьмигранного купола.

Все окна прямоугольные, расположены в одном уровне и имеют одинаковые рамочные наличники, дополненные двухъярусными полочками с фронтончиками в центре. С точки зрения декора характерно дробное, преимущественно трехчастное членение фасадов широкими вертикальными филенками. Все углы закрыты лопатками. Верх стен завершен антаблементами с широким фризом, расчлененным филенками. Карнизы имеют большой вынос и снизу подшиты.

С трех сторон устроены входы с деревянными двойными двустворчатыми дверями в прямоугольных проемах. Наружные двери глухие, филенчатые, внутренние – с остеклением в верхней части.

Храм внутри просторный и светлый, пространство его устремлено ввысь. В углах четверика пологие треугольные паруса, рубленные из бревен, образуют переход к восьмигранному низкому шатру. Стены гладкие, подтесанные, не отделаны. К северной и южной стенам по сторонам от входов приставлены квадратные в плане пилястры, поддерживающие нижний венец восьмигранного шатра. Сохранился деревянный трёхъярусный иконостас. Иконы утрачены. На плоском потолке светового восьмерика – живописное изображение новозаветной Троицы (выполнено маслом по грунтованному холсту). Перед иконостасом – трёхступенчатая солея с полукруглым амвоном в центре и прямоугольными клиросами по бокам с глухой филёнчатой оградой.

Полы дощатые. В трапезной плоский подшивной потолок. В западном притворе деревянная лестница на колокольню. Общие габариты здания: 31,5 х 10,5 метров, храм – 10,5 х 10,0 метров, алтарь – 7,0 х 6,0 метров, трапезная – 9,0 х 8,0 метров, притвор (колокольня) – 6,5 х 6,0 метров.

Деревня Новая Андреевка (деревня Шиковской сельской администрации) расположена в шестнадцати километрах к юго-востоку от районного центра, на реке Мостяк.

Основана в XVIII веке. В 1912 в деревне было восемьдесят четыре двора, четыреста восемьдесят жителей, существовала начальная школа грамоты. В 1996 году население составило двести семь человек, преимущественно русские. В селе расположено отделение СПК «Искра».

В деревне Новая Андреевка на охране государства стоит объект культурного наследия (памятник истории и культуры) со статусом выявленный (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

Памятник Герою Советского Союза Павлу Ивановичу Викулову. 1920-1945 гг.

Викулов Павел Иванович (1920-23.01.1945) – Герой Советского Союза (27.02.1945 года, посмертно) гвардии младший лейтенант, командир танкового взвода. Окончил десять классов. Перед призывом жил и работал в Казахстане. В Советской Армии с 1942 года, на фронте с июля 1942 года. Окончил Саратовское танковое училище (1944 г.). Отличился в январе 1945 в боях за польские города Сохичев, Быдгощ. Взвод Викулова П.И. решительно и внезапно атаковал фашистов, уничтожил пять танков, двадцать три орудия, шесть минометов, восемь пулеметов, много солдат и офицеров противника. Проявил мужество и инициативу при выполнении боевых задач. Погиб в бою и похоронен на месте боя. Награждён орденом Ленина.

В полукилометре к юго-востоку от села находится памятник археологии, охраняемый государством – Курган «Новая Андреевка» (ещё его называют холм «Казантал») (середина II тыс. до н. э.).

Деревня Новая Камаевка (деревня Октябрьской сельской администрации) расположена в девятнадцати километрах к северу от районного центра.

В 1911 году в селе было сто тридцать шесть дворов, семьсот семьдесят два жителя. В 1996 году население составляло двести человек, преимущественно русские. В деревне расположено отделение агрофирмы «Заря».

Посёлок Новый Пичеур (поселок Старопичеурской сельской администрации) расположен в тридцати трёх километрах к северу от районного центра.

В 1911 году в селе было сто одиннадцать дворов, восемьсот пятнадцать жителей. В 1996 году население составило семьдесят семь человек, преимущественно мордва. В посёлке расположена ферма СПК «По заветам Ленина».

Село Октябрьское (центр сельской администрации). Находится в шести километрах к северу от районного центра.

Основано село во второй половине XVII века. Ранее называлось Безобразовка – по фамилии владельца. В 1888 году в селе появилась школа, в начале XX века — больница. В последней четверти XIX века в местной участковой больнице начинал свой трудовой путь впоследствии крупный деятель русской медицины Бржозовский А.Г.

Бржозовский Антон Григорьевич (1870- 1.02.1961) – хирург, профессор медицины. Из дворянской семьи. После окончания Слуцкой гимназии (1889) поступил на медицинский факультет Московского ун-та, но за участие в студенческих беспорядках был исключен, однако восстановлен как один из лучших студентов. По окончании учебы (1895) уехал в с. Безобразовка (ныне с. Октябрьское), где работал во вновь открытой участковой больнице, которая обслуживала до 30 населенных пунктов, удаленных от больницы до 50-ти километров. Только за 1899 на 25 койках в селе, где никогда не делались хирургические операции, он сделал 542 операции без единого смертельного исхода (за это же время на 60-ти койках других больниц уезда было сделано 320 операций). За большие успехи Б. был приглашен на службу в Хвалынск, где стал главным врачом земской больницы. Авторитет врача стремительно рос, к нему ехали лечиться из Самары и Астрахани, из Пензы и Баку. После гражданской войны Б. работал в Саратовском ун-те, а после защиты диссертации - профессором Астраханского медицинского института, потом - в Куйбышевской военно-медицинской академии, где заведовал кафедрой хирургии, руководил созданной им факультетской клиникой Куйбышевского медицинского института. Научной деятельностью занимался, еще работая в участковой больнице. В 1960 году вышла его монография «Аппендицит», наибольшей популярностью пользуется его труд «Курс частной хирургии». С его участием подготовлено 8000 врачей и десятки кандидатов наук. Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Имя Бржозовского присвоено Хвалынской центральной больнице.

Колхоз «Ключики» образован был в 1927 году (председателем был А.И. Мигунов), затем – «Красное поле» и «Пробуждение» (1929 год), которые в 1930 году объединились в колхоз имени Карла Маркса. Переименовано село в 1960-х годах в честь Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году население составило девятьсот пятнадцать человек, преимущественно русские. В селе расположены школа, клуб, библиотека, детский сад, медпункт, агрофирма «Заря», лесничество, отделение связи, отряд пожарной охраны.

В 1821 году на средства прихожан в селе была построена каменная церковь, освящённая во имя Николая Чудотворца, с трапезным приделом в честь Казанской иконы Божьей Матери. Колокольня разобрана в тридцатые годы ХХ века. Церковь расположена в центре села на площади. Трёхчастная приходская церковь решена в формах, характерных для позднего классицизма (ампира) первой трети XIX века.

Храм – монолитный кубический объём, увенчанный широким купольным покрытием в обрамлении четырёх фронтонов, завершающих фасады. Алтарь полукруглый; трапезная широкая, прямоугольная, под пологой двускатной кровлей.

Церковь Николая чудотворца. Фото 1976 года

С запада примыкала колокольня, от которой сохранился лишь нижний объём - западный притвор – на западном фасаде которого сделан лёгкий ризалитный выступ, равный по ширине следующему ярусу колокольни.

Объём трапезной и алтаря ниже объёма четверика, так что в общей композиции здания объём храма доминирует.

Здание сложено из кирпича на известковом растворе. Кладка крестовая. Купольные покрытия храма и алтаря железом по деревянным стропилам; позднейшее покрытие трапезной – шиферное.

Цоколь невысок, гладкий, с небольшим отступом. Уровень окон, одинаковых во всех частях здания, определён непрерывной горизонтальной тягой с профилем в виде полочки. Фасады первоначально оштукатурены не были. Одинаковые без наличников окна помещались в прямоугольных нишах с четвертями и горизонтальной перемычкой. Позднее фасады оштукатурили, четверти оконных проемов заделали и вывели фигурные тянутые профили наличников. По верху стен проходит двухчастный антаблемент. Фриз узкий, гладкий. Карниз многообломный: в кирпиче простого, а в штукатурке сложного профиля; в четверике и фронтонах с модулъонами. Окна на фасадах храма помещены в два света: внизу - прямоугольные, по одному к востоку от порталов, в верхнем свету - широкое полукруглое ампирное окно. Для симметрии к западу от порталов на фасадах храма сделаны ложные окна. В трапезной окна в три оси, в алтаре - в две оси и между ними одно ложное окно, а на фасадах притвора по одному окну. Вход в здание с трех сторон. Двери двойные, двустворчатые, в прямоугольных проемах с прямоугольными остекленными фрамугами. В окнах металлические поздние решетки, с фигурным рисунком из прута и ленты. Двери снаружи обиты железом.

Храм внутри компактен, легко обозрим и хорошо освещен окнами в два света. Четверик храма с помощью тромпов трансформируется в низкий глухой восьмерик, увенчанный ребристым куполом. В основании купола профилированный карниз. Одна железная связь квадратного сечения заложена в своде вдоль оси север-юг.

Стены оштукатурены, кое-где виды следы росписи. Иконостас утрачен; иконы, утварь отсутствуют. Сохранилась каменная двухступенчатая солея с полукруглым амвоном в центре. В восточной стене храма арочный проем, ведущий в алтарь. Алтарь перекрыт конхой и освещен двумя окнами, между которыми помещена аналогичная им ниша. В северной стене алтаря прямоугольная ниша жертвенника. Проход из храма в трапезную имеет вид высокой арки, помещенной в более широкой и глубокой арочной нише.

Обширное прямоугольное пространство трапезной разделено на три нефа выступами стен с востока и запада, а также двумя парами круглых колонн, несущих продольные потолочные балки. Колонны деревянные, с толстым слоем штукатурки, обмазанной по драни. Полы дощатые, позднейшие. Потолки плоские, утеплённые. Стены и потолки оштукатурены по драни. Верх стен украшен тянутыми профилями. Центральный неф более широкий, боковые – уже, освещались окнами. Окна помещены в глубоких нишах, спускающихся до пола, с небольшими откосами. Прямоугольный проём двери ведёт из среднего нефа в западный притвор. Притвор в плане трёхчастный, среднее помещение шире боковых; а боковые сообщаются со средним узкими дверными проёмами. Перекрытия плоские, стены и потолки оштукатурены. Над средним помещением сохранился последующий ярус колокольни с круглыми окнами на его боковых фасадах. В нижнем ярусе проходила деревянная лестница.

Общие габариты здания: 32,5 х 13,0 метров, храм – 9,4 х 9,0 метров, трапезная – 12,0 х 13,0 метров, алтарь – 8,4 х 4,0 метров, западный притвор – 9,0 х 6,0 метров.

В селе поставлен памятник-обелиск в честь ста сорока трёх односельчан, погибших в Великой Отечественной войне.

Деревня Плетьма (деревня Баклушинской сельской администрации) расположена в двадцати километрах к западу от районного центра, на реке Кадада.

Основана в XVII веке. В 1911 году в селе было восемьдесят пять дворов, четыреста пятьдесят восемь жителей. Население занималось животноводством, земледелием, в большом количестве выращивали коноплю. В 1996году население составило сто семьдесят человек, преимущественно русские. Центр СПК «Родина».

Деревня Раштановка (деревня Холстовской сельской администрации) расположена в семнадцати километрах к северо-востоку от районного центра, на реке Ломовка.

В 1911 году в селе было двести семь дворов, тысяча четыреста шестьдесят четыре жителя. В 1996 году население составило триста один человек, преимущественно мордва. В деревне расположен СПК «Холстовский».

Село Старое Чирково (центр сельской администрации) расположено в двадцати пяти километрах к северо-западу от районного центра.

Основано село в XVII веке. До 1704 года называлось село Никольское. В 1704 году была построена Иоановская церковь. В 1895 году открыта школа. В 1905 году здесь произошло выступление крестьян, которые сожгли помещичью усадьбу и разгромили лесопильный завод.

В 1911 году в селе было триста тринадцать дворов, тысяча девятьсот девяносто шесть жителей. Были развиты горшечный, кузнечный, портняжный и плотницкий промыслы. Первое общество по совместной обработке земли было организовано в 1927 году, в 1930 году – колхоз «Волжская коммуна». В 1996 году население составляло пятьсот пятьдесят человек, преимущественно русские. В селе расположены Дом культуры, библиотека, школа, детский лагерь отдыха, детский сад, медпункт, отделение связи. Центр АО «Залесное».

В селе Старое Чирково на охране государства стоят два объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) со статусом выявленные (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

1. Надгробный памятник потомственному Почётному гражданину Александру Андреевичу Брюханову. 1948-1906 гг.

Александр Андреевич Брюханов (1848-1906 гг.)

2. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1970-е гг.

Село Старый Пичеур (центр сельской администрации) расположено в двадцати одном километре к северу от районного центра. Название финно-угорского происхождения.

Основано село в 1552 году мордовскими и чувашскими переселенцами, искавшими новых земель. Русское население появилось в XVII веке. С 1738 года в селе существовала почтовая станция. В 1859 году открыто одноклассное училище (со сроком обучения не менее трех лет).

В 1911 году в селе было триста четырнадцать дворов, две тысячи сто сорок пять жителей. В селе были развиты ремесла по изготовлению саней, телег, дрожек, производство дегтя и кирпича. Первая сельскохозяйственная артель «Товарищ» появилась в 1920 году, в 1924 году – ТОЗ, в 1930 году – колхоз имени Ворошилова. В 1996 году население составило семьсот тридцать пять человек, преимущественно мордва. В селе расположены Дом культуры, школа, медпункт, детский сад, отделение связи, лесничество. Центр СПК «По заветам Ленина» (бывший колхоз).

Село Старый Пичеур – родина Георгиевского кавалера Е.Д. Старкина.

Старкин Ефим Данилович (1881–1969) – кавалер трёх Георгиевских крестов и бронзовой медали за храбрость (первый крест – за спасение штабс-капитана Брусилова, второй – за взятие японской батареи под Мукденом, бронзовая медаль – за удачные вылазки в тыл врага под Ляояном). Из крестьянской семьи. Участвовал в русско-японской войне, в сражении при Мукдене, служил разведчиком. За особые ратные заслуги был пожалован Николаем II в крёстные отцы царевичу Алексею (1905 год), удостоен пожизненной пенсии. После увольнения со службы был избран старшиной Старопичеурской волости Хвалынского уезда. Воспитал четырнадцать детей, из них семерых — приёмных. Дважды в 1929-1930 году «за связь с царской семьёй» арестовывался органами НКВД, был вынужден скитаться и прятаться в лесах. По ходатайству питерского рабочего, комиссара продотряда К. Михеева гонения на Старкина Е.Д. прекратились, он перешёл на легальное положение, вступил в колхоз и вскоре стал одним из лучших бригадиров. Когда началась Великая Отечественная война, он, несмотря на пенсионный возраст, захотел вступить добровольцем в Красную Армию, но его просьбу отклонили.

В 1782 году в селе была построена церковь Михаила Архангела. Церковь стоит в центре села, на открытом, слегка возвышенном месте.

Деревянная с колокольней церковь была построена в 1872 году «тщанием прихожан», на месте ветхой церкви, существовавшей с 1750 года. Перестроена была в 1896 году. Церковь трёхпрестольная: главный престол – Архангела Михаила, северный – во имя иконы Казанской Божьей Матери, южный – во имя Пророка Ильи.

Объем приходской трехчастной церкви ориентирован по оси восток-запад. Храм – четверик с одной большой главой. Глава храма образована из светового восьмерика на квадратном в плане низком основании и широкого восьмирёберного купола в виде «луковицы» с большой просадкой, завершённой малой луковичной главкой на восьмигранной шейке. Покрытие храма четырёхскатное. Алтарь пятигранный, уже, чем храм, под пологой пятискатной кровлей, увенчанной малой главкой с крестом. Трапезная шире, чем храм, но ниже его четверика, под двухскатной кровлей, достигающей коньком карниза четверика.

Церковь Михаила Архангела. Фото 1976 года

Четырёхъярусная колокольня имеет нижние яруса, квадратные в плане, а верхний - звон - восьмигранный. Яруса между собой разделены выступами карнизов, высота ярусов определена горизонтальными членениями храма, верхний ярус колокольни завершен шатром с фронтончиками у основания его граней. Колокольня завершена главкой на стройной восьмигранной шейке, увенчанной фигурным металлическим крестом, с растяжками, стоящим на круглом подкрестном яблоке.

Церковь деревянная, рублена из круглых бревен «в обло», с остатком, снаружи обшивка тесом. Цоколь невысок, из колотых камней на цементном растворе. Первоначальное покрытие железом по деревянным стропилам (над трапезной современная шиферная кровля). Окна первого яруса двух типов: с трехгранным (в апсиде и трапезной) или треугольным (в храме и колокольне) верхом. Рамочные наличники окон имеют, соответственно, завершения в виде плоских полочек с фронтончиком в центре или «щипцовые», наподобие причелин. Общий карниз опоясывает все части здания, завершая объемы апсиды, трапезной, первого яруса колокольни, и пересекает фасады четверика, отделяя их аттиковую часть. Декор здания образуют главным образом наличники и пилястры. Пилястры оформляют все углы здания и образуют трёхчастные членения аттика, фасадов трапезной и колокольни. Дополнительный рельеф фасадов создан тонкими рейками полукруглого сечения. Окна второго яруса (в восьмерике и третьем ярусе колокольни) прямоугольные. Прямоугольные проемы звона ориентированы по сторонам света, а грани их выделены фронтонами.

План церкви составлен В.А. Перфильевым. Обмеры 1976 года

С трех сторон здания расположены прямоугольные проемы входов с двустворчатыми двойными дверями. Наружные двери обшиты железом, внутренние филенчатые, с остеклением в верхней части. У северного входа сохранилось первоначальное крыльцо в виде портика на двух квадратных столбах.

Интерьер храма высок, просторен и был хорошо освещен (сейчас большинство окон зашиты). Четверик завершен низким восьмилотковым сводом, открытым в высокий световой восьмерик (грани восток-запад без окон) с плоским потолком. В верхней части граней восьмерика сделан плавный загиб стен внутрь. Переход от четверика к восьмерику образован угловыми врубками бревен. Паруса выполнены из широких тесовых досок.

Полы везде дощатые, в аспиде, трапезной и колокольне плоские подшивные потолки. К боковым стенам внутри храма примыкают пары квадратных в плане столбов с кубическими базами и профилированными капителями. Солея в храме двухступенчатая, с полукруглым амвоном и прямоугольными выступами клиросов (сохранился простой трёхъярусный деревянный иконостас). На западной стене храма - хоры в виде узкого балкона на двух столбах и консолях, с оградой из точёных балясин. Вход на хоры по узкой лестнице в северо-западном углу храма. Стены храма изнутри подтесаны и расписаны по грунту масляной краской. Различимы большие фигурные композиции в лотках шатрового свода на тему «Страстей Христовых». В восточных парусах попарно изображены Евангелисты, в западных - над хорами - растительный орнамент, в восьмерике - фигуры святых в рост. Иконостас выкрашен белой и золотой красками. Иконы, утварь и убранство храма отсутствуют.

В просторной трапезной, освещенной с двух сторон окнами, стены и потолок оштукатурены по драни. Верх стен отделан тянутыми профилями карнизов, а на потолке - круглая розетка. Между окон помещались живописные изображения с фигурами святых в рост (плохо сохранились). В северо-восточном и юго-восточном углах трапезной прямоугольные солеи алтарей в одну ступень. В западном притворе стены покрашены по грунту. Вдоль северной стены идет лестница во второй ярус колокольни.

Общие габариты здания: 34,0 х 15,0 метров, храм - 11,5 х 11,5 метров, апсида - 6,5 х 6,5 метров, трапезная - 15,0 х 10,0 метров, западный притвор - 6,5 х 6,0 метров.

В селе поставлен памятник-обелиск двумстам семидесяти пяти воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Деревня Сытинка (деревня Баклушинской сельской администрации) расположена в двадцати четырёх километрах к юго-западу от районного центра.

В 1911 году в селе было сто девяносто семь дворов, шестьсот девяносто три жителя. Население занималось животноводством, земледелием, в большом количестве выращивали коноплю. В 1996 году население составило пятьдесят человек, преимущественно русские. В селе располагается медпункт, СПК «Родина».

Село Татарский Шмалак (центр сельской администрации) расположено в десяти километрах к юго-востоку от районного центра, на реке Елань-Кадада.

Основано село во второй половине XVII века. В 1911 году в селе было двести пятьдесят семь дворов, тысяча пятьсот семьдесят жителей. В 1996 население составило девятьсот шестьдесят семь человек, преимущественно татары. Центр СПК «Путь вперед» (бывший одноимённый колхоз). В селе расположены школа, библиотека, Дом культуры, детский сад, отделение связи, общественный краеведческий музей.

Родина деятелей КПСС С.С. Гафурова и А.С. Гафурова, писателя и педагога А.Х. Мостакаева.

Гафуров Сибгатулла Садыкович (1888-1937) – активный участник революционного

движения. Организовал в 1915 году на фабрике Акчуриных (Старое Тимошкино) парткружок. Участник разгрома Муравьевского мятежа. В 1918 году командовал партизанским отрядом в тылу белочехов и белогвардейцев. После освобождения Симбирска возглавлял отдел по делам национальностей при губисполкоме. С 1920 года на партийной работе в Татарстане. Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован в 1956 году посмертно.

В селе поставлен памятник-обелиск пятидесяти шести односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В 1992 году открыта мечеть.

Село Холстовка (центр сельской администрации) расположено в восемнадцати километрах к северо-востоку от районного центра, на реке Ломовка.

Основано село во второй половине XVII века на землях, пожалованных служилому Шалкай-Малкаю. В 1863 году в селе открылось одноклассное училище (со сроком обучения не менее трех лет). В 1879 году была построена Никольская церковь.

В 1911 году в селе было триста пятнадцать дворов, две тысячи триста тридцать четыре жителя. Первый колхоз «Путь к коммунизму» создан в 1929 году, позднее изменилось название – «Знамя коммунизма». В 1996 году население составило шестьсот двадцать восемь человек, преимущественно русские, мордва. Центр СПК «Холстовский». В селе расположены школа, Дом культуры, клуб, детский сад, медпункт, отделение связи, лесничество.

Село Холстовка – родина певца, народного артиста Азербайджана и Узбекистана Р.М. Трифонова.

Трифонов Роман Максимович (1899-1970) – оперный певец, солист, бас. Из крестьянской семьи. С детства пел в церковном хоре. Окончил школу, Саратовскую консерваторию, Московский государственный институт театрального искусства, оперную студию при Малом художественном академическом театре. Приобретя сценический опыт в оперных театрах Киева, Одессы, Свердловска, Новосибирска, Ленинграда, в 1941 году переехал в Ташкент, где также работал в оперном театре. В 1948 году переехал в Баку, где сыграл видную роль в развитии азербайджанского искусства. Создал яркие образы Ивана Сусанина («Жизнь за царя»), Мельника («Русалка»), Кочубея («Мазепа»), короля Рэнэ («Иоланта»), Мефистофеля («Фауст»); исполнял партии Ибрагим-хана («Керол-оглы») и Хана («Азад») на азербайджанском языке. Вел педагогическую работу в Азербайджанской консерватории. Народный артист Азербайджанской и Узбекской ССР.

В селе восстановлена и действует Михайло-Архангельская православная церковь. Деревянная церковь Михаила Архангела с приделом во имя Пресвятой Троицы построена прихожанами в 1886 году.

Расположена на северной окраине села, на возвышенном холме над берегом реки.

Трёхчастная приходская церковь отличается значительной высотой. Объём её ориентирован по оси восток-запад.

Храм имеет пирамидальную композицию в виде кубического четверика (каждый из фасадов завершён тремя высокими щипцами), над которым поставлены в два яруса низкие, сокращающиеся кверху в габаритах меньшие четверики (верхний также со щипцовыми завершениями), служащие ступенчатым основанием для венчающей главы, решённой в виде высокого восьмерика с восьмирёберным купольным покрытием.

Церковь Михаила Архангела. Фото 1976 года

В четырёх гранях восьмерика, ориентированных по сторонам света, выделенных щипцовыми фронтонами, сделаны два окна. Композицию венчает маленькая главка на высокой гранёной шейке с карнизом-воротничком. Алтарь пятигранный под пятискатной кровлей. Трапезная одинакова с храмом по ширине, под пологой двухскатной кровлей.

Многоярусная колокольня очень высока и стройна, сильно утончена кверху. Членение по ярусам и форма завершений ярусов (в виде щипцов или горизонтальных карнизов) согласовано с композицией храма, что обеспечивает гармоничное единство композиции памятника в целом. Верхний ярус колокольни – звон – стройный и лёгкий восьмерик, завершённый шатром, с декоративными кокошниками в основании граней шатра. На острие шатра – главка, аналогичная храмовой. Есть главка и над апсидой.

Церковь деревянная, рублена из круглых брёвен «в обло», снаружи обшита тёсом. Восточная часть здания стоит «на почве», под западной имеется кирпичный цоколь с продухами. Первоначальные кровли железные, пологие, по стропилам (часть их позднее перекрыта толью). Все окна имеют полукруглые завершения, не отличаются габаритами. Наиболее высокие окна в храме и в западном притворе (то есть, в нижнем ярусе колокольни). Имеют гладкие наличники, завершённые фронтонами. Окна апсиды и трапезной мельче. Их наличники с плоской полочкой и маленьким фронтончиком в центре.

Декор фасадов разнообразен: подоконная часть расчленена горизонтальными филёнками (образованы тонкими рейками полукруглого сечения, как и большинство членений фасадов), под горизонтальными карнизами проходят аналогичные фризы, под карнизами щипцов – зубчатые подзоры, наложенные на фасад; использован мотив ложных круглых и арочных окон. Расчленённые вертикальными рейками пилястры охватывают все углы здания и образуют трёхчастные членения фасадов хлама и трапезной. Щипцы и кокошники усиливают праздничный характер убранства здания.

План церкви составлен В.А. Перфильевым по обмерам 1976 года

Вход внутрь здания с трёх сторон. Проёмы прямоугольные, двери двойные двустворчатые, снаружи обиты железом.

Интерьер храма, как и его наружный объём, имеет динамичный пирамидальный характер. Четверик перекрыт низким восьмилотковым шатром (с узкими угловыми и широкими основными – по сторонам света – лотками), несущими высокий световой барабан, который завершён пологим сводом с плоским «небом». Оригинальная конструкция завершения четверика укреплена четырьмя высокими столбами в интерьере храма, поддерживающими нижние балки угловых граней восьмерика.

К боковым стенам храма изнутри прилегают по две круглые полуколонки с кубическими капителями. Стены храма подтёсаны и были расписаны по грунту масляными красками. Ныне живопись почти полностью утрачена. Сохранилась двухступенчатая солея и остатки трёх верхних ярусов пятиярусного иконостаса, прикреплённые к восточной стене храма. В алтарь и трапезную ведут широкие прямоугольные проёмы.

Трапезная трёхнефная. Деление на нефы осуществляется продольными потолочными балками (поддерживающие их столбы не сохранились). В боковых нефах потолки плоские, в центральном – повышены наподобие трёхгранного свода (ось восток-запад).

Потолки и стены трапезной оштукатурены по драни и украшены тянутыми профилями карнизов. На стенах едва видны остатки фигурной живописи.

Стены внутри западного притвора не отделаны. Вдоль северной стены идёт деревянная лестница к верхним ярусам колокольни с оградой из точёных балясин. Перекрытия ярусов плоские, деревянные.

Общие габариты здания: 34,0 х 13,0 метров, храм – 13,0 х 13,0 метров, апсида – 7,5 х 6,5 метров, трапезная – 13,0 х 7,0 метров, зал притвора – 7,5 х 7,0 метров.

Церковь Михаила Архангела. Современное фото

В селе Холстовка на охране государства стоит объект культурного наследия (памятник истории и культуры) со статусом выявленный (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р):

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1970-е гг.

Село Шалкино (центр сельской администрации) расположено в десяти километрах к юго-западу от районного центра, на реке Калмантай.

Основано село во второй половине XVII века. В 1859 году было открыто одноклассное училище. В 1886 году начал действовать гончарный водопровод. В 1887 году была открыта церковно-приходская школа.

В 1911 году в селе было восемьсот три двора, четыре тысячи четыреста восемьдесят семь жителей. Население занималось земледелием, животноводством; производили полотно и пряжу. Село славилось ветряными мельницами и гончарными изделиями. Первое товарищество по совместной обработке земли «Свободный труд на земле» образовано в 1920 году, колхоз «Якстере теште» — в 1929 году. В 1996 году население составило восемьсот тридцать пять человек, преимущественно мордва. Центр СПК «Россия» (бывший одноимённый колхоз). В селе расположены кирпичный завод, Дом культуры, школа, медпункт, библиотека, детский сад, отделение связи. В окрестностях села находятся месторождения опоки и песка.

В 1879 году в селе на средства прихожан была построена и освящена церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая.

Деревянная церковь была построена «подаянием прихожан» в 1879 году и освящена во имя Святителя Чудотворца Николая.